| 親子でつくる木工教室 |

|

|

| 板やかく材のしゅるい |

|

|

|

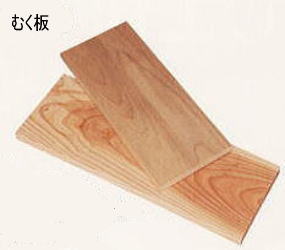

むく板

木をうすく平らにせいざい(製材)し

てあるもの。湿度によってのびちぢ

みがあるが、木の本来の美しさか

ある。

|

角材

四角くぼうじょう(棒状)にせいざい

(製材)した木材。大きな物は柱なと

につかわれる。小さな物はかこう

(加工)しやすく、そのままイスの

あしなどにしてもよい。 |

合板

うすい木の板をはリ合わせて、1枚

の板にしたもの。そりにくい。

|

|

|

|

集成材

ふし(節)やわれた部分をとりのぞい

た小さな板じょう(板状)の木材を、

ならべてせっちゃく(接着)した物。

強くて長もちする。

|

ハーティクルボード

チップ状にくだいた木に接着剤を

ませてあっしゅく(圧縮)してかため

た板。 ドアのしん(芯)など、したじ

(下地)につかわれることか多い。

むく板よりのびちぢみに強い。

|

コルク板

コルクガシという木のかわ(皮)を

かこう(加工)した物。かるく(軽)

くてだんりょく(弾力)がある。

|

|

|

|

やわらかい部分とかたい部分があ

るが全体にやわらかい木材。木目

はまっすくて、たてにわれやすい。

きめはあらく表面を焼いてから、

こすって木目を浮きたたせて、工作

につかうこともある。

|

白くて、きめがこまかい。ねんりん

かつまっていてへんけいしにくいの

で、ぶつぞう(仏像)やいえの材料

なとにつかわれる。あまり、木工作

にはむいていない。

|

松やにとよはれるじゅしか多い。

かたくておもく、水に強い。ねん

りんがうつくしいので、家の材料

になる。また、ハルフの原料にも

なる。

|

|

|

|

やわらく木目もうつくしい。木にね

ばりかあるのてわれにくく、加工し

やすい。かまくらほり(鎌倉彫)なと

のこうげいひんやはんが(版画)の

ざいりょうにつかわれる。

|

日本の木の中ていちばんかるく、や

わらかい_すいぶんをよくすい、ねつ

にもつよいのて、きもの(着物)をい

れるタンスや大切な物をほかん(保

管)する箱なとにつかわれる。

|

70数しゅるい(種類)におよぶ、フ

ィリピンの木材のそうしょう(総称)。

さいきんはインドネシアからのゆに

ゅうが多く、メランチとよばれている。

多くは、ベニヤ板の材料になる。

|

|

|

|

シナ合板として家のざいりょう(材

料)につかわれることでゆうめい

(有名)。かわきやすく加工しやす

いので、わりばしやマッチぼうなと

にもつかわれる。

|

せかいてきにゆうめいなこうきゅう

材。イント、ビルマなとでとれる。

心材は黒またはむらさき色のしま

もようか美しい。かぐ(家具)なとに

つかわれる。

|

メキシコ南部からヘルーてとれる、

せかい一かるい木。やわらかく、

かこう(加工)しやすいので、もけ

いづくりによくりよう(利用)される。

ブイやきゅうめいようぐ(救命用具)

にもつかう。

|

| もくざいの加工 |

| いたどり(いたに線を書く) |

|

|

|

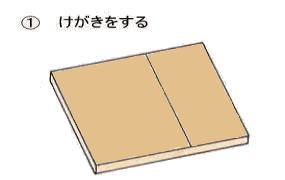

いたどり

けがきをする まっすぐに切るた

めには、目安となるちょくせん

(直線)をひいておく。

|

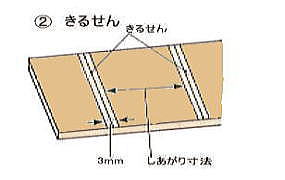

切る線

1枚の板からいくつも材料を切り出

すときは切りしろをみこんでおく。

●のこぎりの切リしろと、やすりがけ

などでけずれる分を 3mmぐらい考

えておく。しあがりの寸法

|

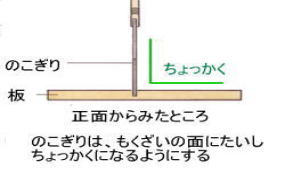

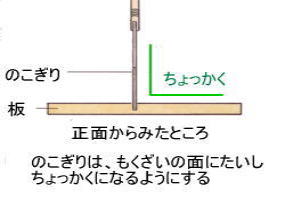

いたを切る

のこ身は、もくざい(木材)の面に

たいして、いつもすいちょく(垂直)

にする。

|

| いたを切る |

|

|

|

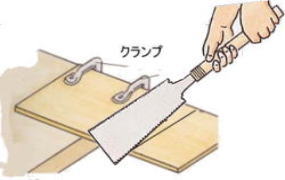

あてとめがついているこうさくだい

(工作台)などでは、あて木をつか

って、板をこてい(固定)する。

|

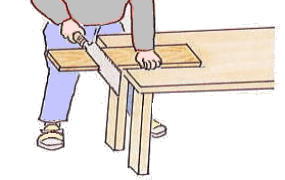

足をぜんご(前後)にひらいてしっか

りと立ち、左手で板をおさえる。

|

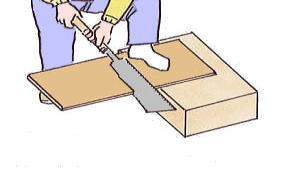

床に台をおいて、足で板をふんで

おさえる。

|

|

|

|

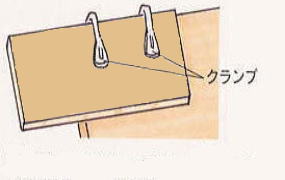

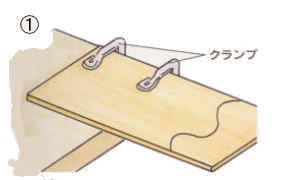

板の大きさによっては、万力やクランブをつかって固定してもよい。

|

|

|

| いたのきり方 |

|

|

|

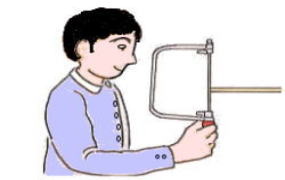

片手びき

柄の中ほどをしっかりにぎる。

|

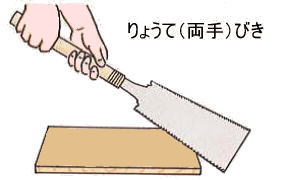

りょうて(両手)びき

左手でえがしら(柄頭)を、右手で柄

じりをにぎる。(左ききの場合は逆)

|

けがき線、のこ身、目線が一直線に

なるようにする。

|

|

|

|

| 糸のこぎりのつかい方 |

|

|

|

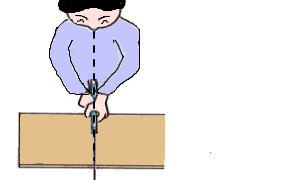

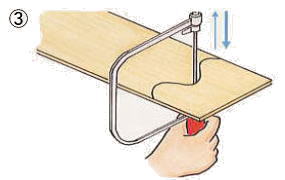

切る

板をクランブなとでしっかりと固定

する。

|

けがき線が見えるいち(位置)にか

まえて、刃を板にすいちょく(垂直)

にあてる。

|

ひくときは強く、もどすときはかるく

(軽く)おして、切リすすむ。

|

|

|

|

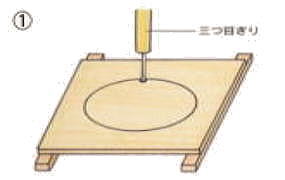

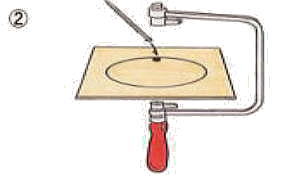

切りぬく

刃をとおすあなを、三つ目ぎリで

あける。

|

一度、刃をはずしてから、あなにと

おしてとめる。

|

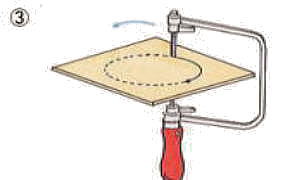

刃がすすむ先のけがき線を見なが

ら、ゆっくり切りすすむ。 |