メダカは、日本でいちばん小さな淡水魚です。自然分布は本州、四国、九州、のほか、佐渡島、隠岐諸島、対馬、五島列島、南西諸島などでは見られますが、北海道にはすんでいません。また、標高のたかい場所や内陸部にもあまりすんでいません。

見た目は同じでも、地域により、遺伝子が異なるメダカがいる尻びれの筋の数も微妙に違う。平地の水田や用水路、小川、池等に生息し、日中は水面付近を群れで泳ぎます。 雑食性で大きさは20〜40mmぐらい。めすがおすより、少し大きいくなります。

| 田んぼのの中にある用水路 |

田んぼにあるコンクリートの側溝(用水路) |

田んぼ農道がコンクリート化 |

|

|

|

● 世界にもメダカのなかまがいる。

朝鮮半島や中国大陸、台湾でも、同じメダカがみられます。メダカの学名(世界に共通する名主え)「水田にすむひれの大きな魚」の意味かおるように、水田地帯のすみずみまで、その生活の場所を広げています。

メダカの仲間は、アジアを中心にくらしている。長い時間をかけて海を渡って移動していったらしい。アジアを中心にすんでいます。いずれも小さな魚です。

メダカの祖先は、メコン川の上流にすむメコンメダカだいわれています。おおむかし、このあたりから稲作がはじまったといわれ水田が広がっています。

このことからも、メダカは、稲作地帯と深い関係かおることがわかります。古くから日本にいるのは、卵生のメダカ一種類だけです。

江戸時代には、メダカを漢字で「撮干魚」と書いている例があります。漢字の意味は、ひとつまみで干匹もつかまる小さな魚ということです。少しオーバーな表現ですが、水面に群がる何百匹ものメダカをみれば、だれもが納得するでしょう。

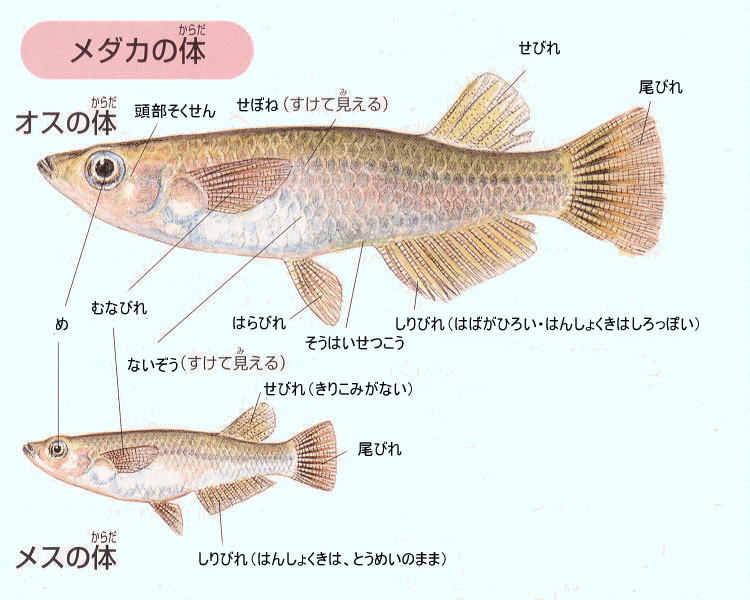

現代では メダカを漢字で書くと、「目高」となります。これは、体の高い位置に目があることを意味しています。実際にメダカの大きな目は視力がよく、水面のすぐ下で、水面を流れてくるえさを見張っています。

口は、水面に浮いたえさを食べやすいように、上向きについています。そのほかにもメダカは、水面の下でくらしやすいように、さまざまな特徴をもっています。

メダカの顔を横から見ると、目が上にあり、□も水面のものを食べやすい形になっていることがわかる。

メダカ属をしめす学名のイネの学名のに由来し、「イネのまわりにいる」という意味です。そう、メダカは、

日本だけでなく、東南アジアの稲田でも、ふつうにみられるサカナです。メダカの繁殖時期は、4月から9月下旬ころまです。

水温が低い氷がはる寒い冬の季節には、池や川の深みで、1mぐらいの深さの、底や水草のあいだにひそみ、動かすにじっとしています。

太陽の日差しの時間が長くなり、春がきて水がぬるみはじめると、メダカたちが冬の眠りからめざめます。水のなかの日だまりをもとめて泳ぎまわり、水底に黒い影をともなって、えさをさがしはじめます。そして、やがて池や小川の水面近くを群れをなして泳ぎまわる、

小さなメダカたちの姿がみられるようになります。

| 群れをなして泳ぐメダカ |

群れをなして泳ぐメダカ |

|

|

今までメダカがすんでいなかった池で、急にメダカが姿を見せることが、ごくまれにあります。これは、メダカが空を飛んで移動してきたわけではありません。水鳥が池から池へえさを求めて移動するときにメダカの卵が産みつけられた水草を脚にひっかけて飛んできたというのが、真相のようです。メダカの卵は外側は硬く、丈夫です。メダカは、水鳥のおかげですみ場所を広げているようです。

神奈川県下では、過去に各地に生息していましたが、現在の確実な生息地は極めて限定されています。横浜市内や相模川等でも見られますが、これは人為的に放流された可能性が高いと思われます。

メダカは、その生息地域により遺伝子レベルでの差異が生じており、放流する場合は、その系統について十分配慮する必要があります。 県教育センタ−や内水面試験場では、系統別にメダカを保存しています。

日本には、数タイプがいる。外見からはわかりませんが、野生のメダカは、地域によって2つのグループにわかれことが遺伝子の研究からわかってきました。

青森から京都の丹後半島にかけての日本海沿岸地域にすむ「北日本集団」です。これらのグループは、それ以外の地域にすむ「南日本集団」です。

これらのグループは、長い時間の流れの中で、お互いに混ざり合うことなく、くらしてきたのです。「南日本集団」は、さらに9のグループに分けられています。

なぜ、このような集団ができたのか現在も研究が進められています。ですから、むやみに自然のメダカを移動することはやめましょう。

● メダカのなかまと分布

5,000以上もあるメダカのよび名、メダカは、ウナギやコイのように、食用としての価値がなかったので、全国共通のよび名がありませんでした。メダカはむしろ、子どもたちの遊び友だちでした。それぞれの土地によって、思いのままに、いろいろなよび名がつけられてきたのでしょう。

ここでは、各地でよくよばれていた名をかかげました。

ウルメ(青森) メザッコ(茨城) ハヨメッコ(群馬) ザコメンド(埼玉) メダカ(東京) チョンメッコ(神奈川) コバイチョ(三重)コマンジャコ(奈良) ドンバイコ(京都)メメジャコ(大阪) メイタン(山口) ビビ(香川) メメンチャ(徳島)メタバヤ(愛媛)アブラコ(高知)ミザッコ(福岡)ザッコペーペー(佐賀)メジャコ(大分)メメンジャ(長崎)ゾーナメ(熊本)ザコメ(宮崎)タカメンツ(鹿児島)タカバミ(沖縄)

● メダカは誰のなかま

魚類は、世界中に約3万種類が存在するとされています。その中でメダカは、ダツ目という大きなグループに分けられています。ダツ目には、サンマやトピウオなどがいます。

このようにメダカの親戚は海の魚で、メダカ自身の先祖も、もともとは海の魚だったのではないかと考えられています。事実、今でもメダカは、海水が含まれる水中でも生きられる能力があります。

このほかにも、メダカは独立したメダカだという考えや、グッピーやカダヤシなどと同じカダヤシ目だという考えもあります。

● サンマ

メダカは意外なことに海の魚に親戚が多い。これはメダカの先祖が海の魚だったことに関係している。

● グッピーとの違い

グッピーは、南アメリカにすむ魚です。1930年ごろに、日本につれてこられた。熱帯魚を飼うことがはやった1955年から1960年ごろ、たくさんのグッピーが、にげだしたり、はなされたりした。熱帯がふるさとなので、いまでは、温泉地帯のあたたかい水がながれこむ、池やみぞなどにすんでいる。美しい色を利用して、さまざまな品種がつくられています。グッピーは、卵を産むメダカと異なり、メスの体内で卵がふ化し、子魚が直接生まれてきます。この性質は卵胎生と呼ばれ、グッピーの仲間の特徴になっています。

グッピーのほかにも、近い仲間のカダヤシ(タップミノー)が帰化しています。これらの魚は、寒いところではくらせません。大きさは、おすが40mm、めすが60mmぐらい。

●カダヤシ

タッブミノーともいう。ふるさとは北アメリカ。全長はオス3cm、メス5cmほどで、メスのほうが大きい。外見はメダカによく似るが、メダカとカダヤシは分類上では全く別の魚とされる。メダカはダツ目なのに対し、カダヤシはグッピーやヨツメウオなどと同じカダヤシ目である。

メダカとカダヤシの区別点は尾びれである。カダヤシの尾びれは丸く、メダカの尾びれは角ばっている。また、メダカの尻びれがオスメスとも横長の 四角形なのに対し、カダヤシはメスの尻びれが縦長で小さく、オスの尻びれは細長い

交尾器に変化している。

メダカと同じく、流れのあまりない淡水域や汽水域に生息する。メダカより汚染に強いが、グッピーほどではない。

カダヤシのもともとの原産地は、北アメリカの東南部の大西洋岸からメキシコ湾沿岸にかけての一帯です。ここから、マラリア病の原因になるハマダラ力を退治する目的で、世界じゅうに輸出されました。

日本では、人が台湾にはこんでふやし、そこがら1916年に日本につれてこられた。ポウフラをたいじするためにあちこちの池や沼、各他の用水路などに放されました。いまでは、北海道以外の25の都府県にすんでいる。

食性は肉食が強く、プランクトンや小型の水生昆虫、魚卵、稚魚などを捕食するが、 藻類を食べることもある。一方、天敵は肉食魚類や淡水性のカメ、水鳥などである。

おなじようなえさをたべるカダヤシとメダカは、両方が出あうと、えさ場をめぐって争います。でも、カダヤシのほうがメダカより攻撃的です。メダカを追いかけまわし、尾ひれをかじったりします。攻撃されたメダカたちは、ほかのえさ場をさがすしかありません。 カダヤシの優勢な攻撃力だけが原因とはいえませんが、あたたかな沖縄では、カダヤシの侵入によって、多くの場所でメダカが姿を消しました。

1980年代には、東京近郊の池や用水路で、メダカが姿を消し、カダヤシだけがみられるようになりました。こうしたことから、カダヤシの侵略に危機感をいだき、カダヤシの放流を問題視するようになりました。

●卵胎生のカダヤシ

メダカは卵生だが、カダヤシは卵胎生である。

カダヤシのオスは、メスをみつけると、あとを追ってついてまわります。そして、メスの腹部に近づくと、反りかえるようにして腹と腹をくっつけます。この一瞬のあいだに、オスは、棒状にとがった尻びれをメスの体こさしこみ、卵を受精させるための精液をメスの体内におくりこみます。

受精された卵は、メスの体内で発生して成長します。そして、じゅうぶんにそだつと体内で卵からふ化し、稚魚として水のなかに産み落とされます.。産みだされたばかりのカダヤシの稚魚は、全長が8mmほどで、メダカの稚魚の約2倍の大きさです。そして、生まれるとすぐに、水中を泳ぎはじめます。

繁殖期は春から秋にかけてで、一度に100尾ほど、時には00尾以上の大量の仔魚を産出する。成長は早く、春に仔魚として誕生した個体が秋には繁殖に参加する。

| カダヤシのメス |

カダヤシのオス。 |

稚魚なって生まれるカダヤシ |

|

|

|

|

|

| メダカとカダヤシの区別点は尾びれである。カダヤシの尾びれは丸く、メダカの尾びれは角ばっている。また、メダカの尻びれがオスメスとも横長の 四角形なのに対し、カダヤシはメスの尻びれが縦長で小さく、オスの尻びれは細長い 交尾器に変化している。 |

|

●ヒメダカ

ふつうペットショップで売られているオレンジ色のメダカは、ヒメダカと呼ばれるものです。ヒメダカの「ヒ」とは、緋色という意味で、火のような濃く明るい紅色のことです。

一方、野生のメダカは、黒っぼい銀色をしています。ヒメダカに対して「黒メダカ」と呼ばれることもあります。

ヒメダカは、野生のメダカが突然変異を起こして、黒い色素を失ったものを、人間が何代にもわたって育ててきたものです。

少なくとも200〜300年の歴史はあるようです。観賞用として売られています。習性は、ふつうのメダカとかわりません。

突然変異とは、親から子に伝えられる性質の一部が変化することです。そのような特徴を利用して人間が作りだした生き物を「品種」と呼びます。ヒメダカは「品種」ですが、体の色以外、野生のメダカと変わりません。

ヒメダカにも、黒っぽいもの、ぶちになっているものなどが混じっていることがある。よく見てみよう。

ヒメダカは、黒色色素胎を欠くだけで、クロメダカとおなじように行動します。飼育ケースに混ぜていれると、ヒメダカとクロメダカが、クロメダカどうしとおなじように、求愛行動をおこない、ちゃんと卵を産みます。どうやらメダカは、色や色の濃さで、オスとメスを見分けるわけではなさそうです。

形や行動のパターンで、おたがいを確かめ、求愛行動や産卵をおこなっているようです。

こうして、ヒメダカとクロメダカのあいだに生まれた子どもたちは、みなクロメダカになります。でも、これはみかけだけのことで、遺伝的には純粋のクロメダカではありません。その証拠に、この子どもたちを番にして卵を産ませると、その卵の4分の1はヒメダカにそだちます。遺伝的にも純粋なクロメダカになるのは、産卵された卵の4分の1だけです。のこりは、みかけはクロメダカですが、遺伝子のなかにヒメダカの遺伝子を秘めたクロメダカとなります。

ヒメダカは、江戸時代から多くの愛好家によって飼育されてきました。現在では、ベッド業者が、大型の熱帯魚のえさにするために、大量に飼育しています。こうしたメダカのなかには、飼育の手にあまって、自然に放たれたものもあります。そのため、野生のメダカのなかにも、ヒメダカの遺伝子を秘めたメダカが、すいぷんと混じっています。

●メダカの体のつくり

|

ふつうは「目高」の漢字を使用して、めだかと読ませています。

「メダカ」は和名で、ラテン語で表記された「Oryzias latipes」が、国際的に通用する学名です。 |

湘南には、まだまだ、田んぼ、小川、池、がたくさんある為、夏休みの余暇を使って、田んぼに行き採集することをおすすめします。

|

|